Le categorie politiche che abbiamo utilizzato, dalla modernità ad oggi, per codificare il rapporto delle forze politiche con le istituzioni stanno mostrando sempre più la loro inesorabile incapacità di fotografare il presente. Per lo meno nel contesto delle liberal democrazie occidentali, siamo stati abituati a pensare che le forze reazionarie e conservatrici si riconoscessero nello scopo ultimo di mantenere – “conservare” appunto – lo status quo, l’istituito in termini di tradizioni e ordinamenti, per allontanare ad ogni costo lo spauracchio del cambiamento. Dall’altra parte, invece, le forze progressiste si riconoscevano come portavoce di un’esigenza di trasformazione, in alcuni casi anche radicale e rivoluzionaria, delle istituzioni.

Come scriveva Arendt in uno dei suoi testi più celebri e schiettamente politici, Sulla Rivoluzione (1963), i partecipanti del dibattito politico si dividevano così, abitualmente, in “radicali, che riconoscevano il fatto della rivoluzione senza comprenderne i problemi, e conservatori che si aggrappavano alla tradizione e al passato come a feticci con cui scongiurare il futuro”. Oggi, però, questo schema non sembra più fare presa sul reale.

Negli ultimi anni, in Europa come oltreoceano, le forze politiche reazionarie si identificano in un attacco sfrontato alle istituzioni e sono loro a proporne un cambiamento radicale in nome di un ordine nuovo, spesso pericolosamente antidemocratico. Dall’altra parte, le forze più progressiste si sono ritrovate tra le mani un compito per le quali erano evidentemente impreparate: difendere le istituzioni, proteggere le tradizioni democratiche e i diritti conquistati. La perdita di consenso e di voti di buona parte delle sinistre, in Europa e non solo, dimostra la difficoltà di farsi carico di tale compito, che per rivelarsi efficace dovrebbe saper mettere in atto una difesa della democrazia istituita che non rinunci, però, alla

possibilità di trasformarla. Ciò implica saper conciliare quello che per il pensiero politico moderno e contemporaneo suona quasi come un ossimoro, vale a dire la durata con il cambiamento, l’eredità della tradizione con la nascita del nuovo o ancora, come scrive Arendt, “la preoccupazione della stabilità e lo spirito di novità”.

Alla luce di questo problema, difficile e quanto mai urgente, che attanaglia sia la pratica che la teoria politica, abbiamo deciso di dedicare il ciclo di seminari di quest’anno al tema della Constitutio libertatis, celebre espressione con cui Arendt definisce il correlato irrinunciabile di ogni rivoluzione che si voglia autenticamente democratica, ossia la costituzione della libertà che si sostanzia nell’istituzione di un potere e di un corpo politico nuovi, o ancora di uno “spazio politico che possiede potere ed è autorizzato a rivendicare diritti senza possedere o reclamare sovranità”. Proprio la rinuncia alla sovranità, ossia ad una fonte trascendente – metafisica o divina – dell’autorità politica, è al tempo stesso il cuore di ogni istituzione democratica e ciò che la espone continuamente al problema della durata o, in termini arendtiani, della “permanenza” della fondazione, dal momento che quest’ultima non poggia più su un principio eterno ed assoluto. Attraverso l’idea di constitutio libertatis Arendt ci invita, perciò, a ripensare questo legame tra fondazione e stabilità, nuovo e istituito, non come concetti opposti – abitudine di pensiero che ha fin troppo a lungo caratterizzato la teoria politica – bensì come correlati dell’operazione stessa dell’istituire democratico.

Lo scopo delle nostre riflessioni sarà, in particolare, quello di tenere insieme la natura più genuinamente politica della constitutio libertatis con la sua contropartita giuridica. Se è certo che Arendt non ha prodotto né una filosofia né una teoria del diritto sistematica, tuttavia le sue riflessioni sull’intreccio tra politica e diritto, tra potere e legge, tra la dimensione autenticamente politica e quella squisitamente giuridica del costituzionalismo democratico, si ritrovano sotto traccia nella gran parte dei suoi testi. Da Le origini del totalitarismo (1951) in cui analizza l’escalation del nazismo a partire dall’usurpazione della personalità giuridica e in cui scaglia la propria critica contro l’astrattezza dei diritti umani, contrapponendovi “il diritto ad avere diritti”, passando per Vita Activa (1958), dove guarda alla legge della polis come a ciò che protegge e include lo spazio politico, definendola significativamente come un “muro senza il quale avrebbe potuto esserci un agglomerato di case, un borgo, ma non una città, una comunità politica”. O ancora la distinzione tra il nomos greco e la lex romana e le riflessioni sul lascito fondamentale di quest’ultima per lo sviluppo del diritto costituzionale europeo, che ritornano sia in Sulla Rivoluzione (1963) che nell’incompiuta Introduzione alla politica (i cui appunti sono oggi pubblicati in Che cos’è la politica?). L’analisi del sistema giudiziario e dei suoi limiti ne La banalità del male (1963), le già menzionate indagini sull’atto costituente e sul suo legame con la libertà e la felicità pubblica, e infine l’idea che la disobbedienza civile sia il miglior rimedio possibile al fallimento del meccanismo di revisione costituzionale delle corti e che sia, perciò, necessario trovare una collocazione costituzionale ai gruppi di protesta (Disobbedienza civile, 1972).

Tutte queste tracce del lavoro di Arendt sul diritto e le sue implicazioni per le istituzioni della politica hanno trovato finora solo uno spazio residuale nel dibattito sia internazionale che italiano (si segnalano, come eccezioni, il volume Arendt and the Law, Hart Publishing 2012, edito da Marco Goldoni e Chris McCorkindale e il libro di Christian Volk, Arendtian Constitutionalism. Law, Politics and the Order of Freedom, Hart Publishing, 2015). Anche nel tentativo di riempire questo vuoto, il ciclo di seminari si propone di delineare dei percorsi arendtiani tra diritto e istituzioni. L’andamento delle riflessioni avrà, per così dire, un’andatura circolare: inizieremo e concluderemo con Arendt, prima recuperando la dimensione propriamente giuridica della constitutio libertatis e poi accostandola alla riflessione arendtiana sul legame tra libertà, rivoluzione e costituzione che caratterizza il suo modello di democrazia partecipativa e consiliare. Nel mezzo, invece, metteremo a confronto la teoria arendtiana con quella di altri pensatori della contemporaneità che si sono cimentanti con il problema dell’istituzione, dalla sociologia di Max Weber, alla filosofia di Merleau Ponty, alla teoria giuridica di Yan Thomas, allo scopo di sondarne continuità e distanze.

Ogni incontro inviterà pertanto a riflettere sul significato pratico e teorico dell’istituire e sull’urgenza di mettere in atto oggi un’operazione di re-immaginazione e ri-affezione verso lo spazio istituzionale della democrazia. Se guardiamo quest’ultimo attraverso la lente arendtiana, esso non

equivarrà più ad uno spazio di mero controllo ed esercizio del potere, bensì diverrà uno spazio dedicato all’agire collettivo, al partecipare con altri per dare voce ad esigenze plurali. Riflettere su questa dimensione perduta dell’istituire come pratica collettiva e plurale ci sembra quanto mai urgente per superare l’indifferenza, se non la diffidenza e il sospetto, che le istituzioni suscitano oggi in buona parte dei cittadini e delle cittadine. Si tratterà perciò di interrogare, di nuovo intrecciando teoria e praxis, come le istituzioni democratiche possano trasformarsi da qualcosa di estraneo, lontano dalle preoccupazioni del nostro privato, a pratiche e spazi di cui prendersi cura collettivamente. Un’ambizione questa non così utopica come potrebbe sembrare di primo acchito: si pensi alle piazze piene che negli ultimi anni, da Kiev a Tbilisi, hanno ricordato alla vecchia Europa e alla sua cittadinanza sopita che la democrazia è anzitutto un’istituzione di libertà che va conquistata e continuamente difesa. In quest’ottica, muovendoci tra filosofia, politica e diritto, tenteremo di mettere a tema la questione, oggi sempre più urgente, di come far nascere il nuovo nello spazio politico e donargli al contempo degli strumenti adatti per durare e difendersi dagli attacchi, ormai quotidiani, che minano alle basi ogni residuo di libertà democratica.

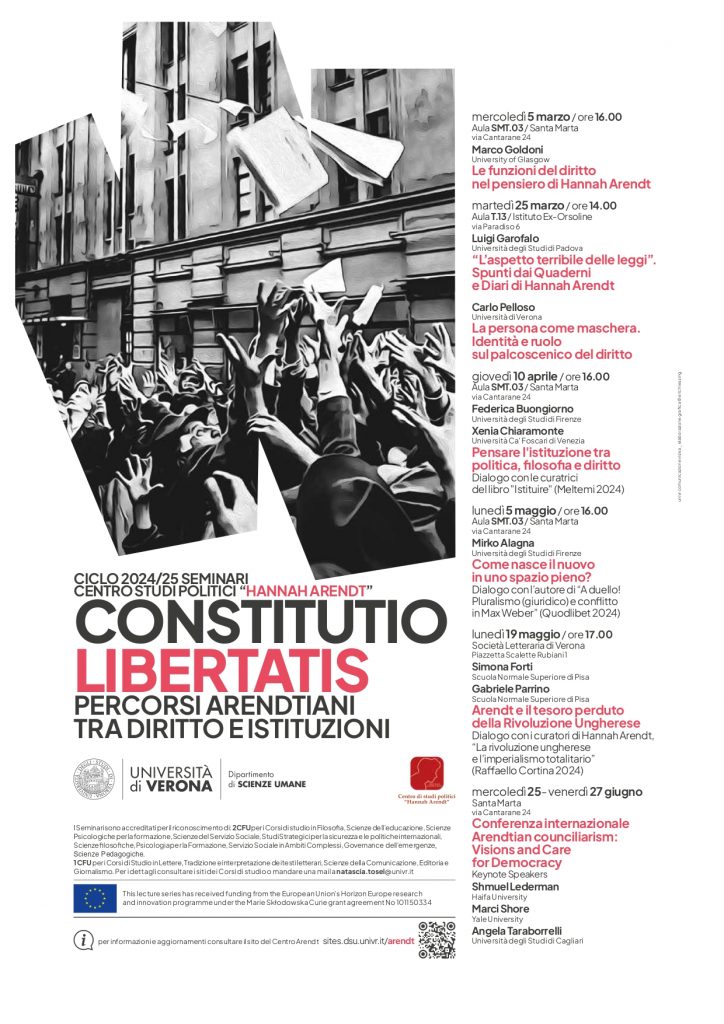

Calendario degli incontri:

- 5 marzo:

Marco Goldoni (University of Glasgow), Le funzioni del diritto nel pensiero di Hannah Arendt - 25 marzo:

Luigi Garofalo ( Università degli Studi di Padova), “L’aspetto terribile delle leggi”. Spunti dai Quaderni e Diari di Hannah Arendt

Carlo Pelloso (Università di Verona), La persona come maschera. Identità e ruolo sul palcoscenico del diritto - 10 aprile:

Federica Buongiorno (Università degli Studi di Firenze) e Xenia Chiaramonte (Università Ca’ Foscari di Venezia), Pensare l’istituzione tra politica, filosofia e diritto. Dialogo con le curatrici del libro “Istituire” (Meltemi 2024) - 5 maggio:

Mirko Alagna (Università degli Studi di Firenze), Come nasce il nuovo in uno spazio pieno? Dialogo con l’autore di “A duello! Pluralismo (giuridico) e conflitto in Max Weber” (Quodlibet 2024) - 19 maggio:

Simona Forti (Scuola Normale Superiore di Pisa) e Gabriele Parrino (Scuola Normale Superiore di Pisa), Arendt e il tesoro perduto della Rivoluzione Ungherese. Dialogo con i curatori di Hannah Arendt, “La rivoluzione ungherese e l’imperialismo totalitario” (Raffaello Cortina 2024) - 25-27 giugno:

Conferenza internazionale “Arendtian counciliarism: Visions and Care for Democracy”.

Keynote Speakers: Shmuel Lederman (Haifa University), Marci Shore (Yale University), Angela Taraborrelli (Università degli Studi di Cagliari)

Vi aspettiamo numerose e numerosi!

Potete trovare tutte le informazioni relative ai singoli incontri e all’accreditamento di 2 CFU sulla locandina ufficiale: Constitutio Libertatis. Percorsi arendtiani tra diritto e istituzioni

La descrizione completa del ciclo di seminari è disponibile al seguente link: Abstract Constitutio Libertatis